elettronica

-

Purgatorio a doppio livello

Non era mai successo ma qualche giorno fa sono rimasto incolonnato per ben trenta minuti in un parcheggio nel centro della città. Avevo pagato e tutto, e come altri disperati motorizzati sono entrato nella mia macchina, acceso l’aria condizionato per… Continue reading

-

Playlist your (awful) life

Le playlist dominano le nostre vite di ascoltatori. Sono ovunque e ce ne sono di qualsiasi tipo: viaggi (in montagna, al mare, in pianura, in campagna, in collina, nello spazio); sport (palestra, arrampicata, trekking, corsa, salto coi sacchi); eventi (matrimoni,… Continue reading

-

Surfare sull’arcobaleno con i Guerilla Toss per sentirsi vivi

Si parlava di prog qualche tempo fa (qui e in parte anche qui), della sua innata apertura verso la sperimentazione e di come questa attitudine sia diventata nel tempo il principale lascito del genere per le successive generazioni future di… Continue reading

-

L’oblio è una benedizione: The Father e The Caretaker, note e immagini in erosione

Nel film The Father la musica ha un suo ruolo, anche se non esattamente preponderante. È leggermente più defilato, come se volesse osservare da lontano la storia di Anthony, un anziano interpretato da Anthony Hopkins e affetto da demenza. Non… Continue reading

-

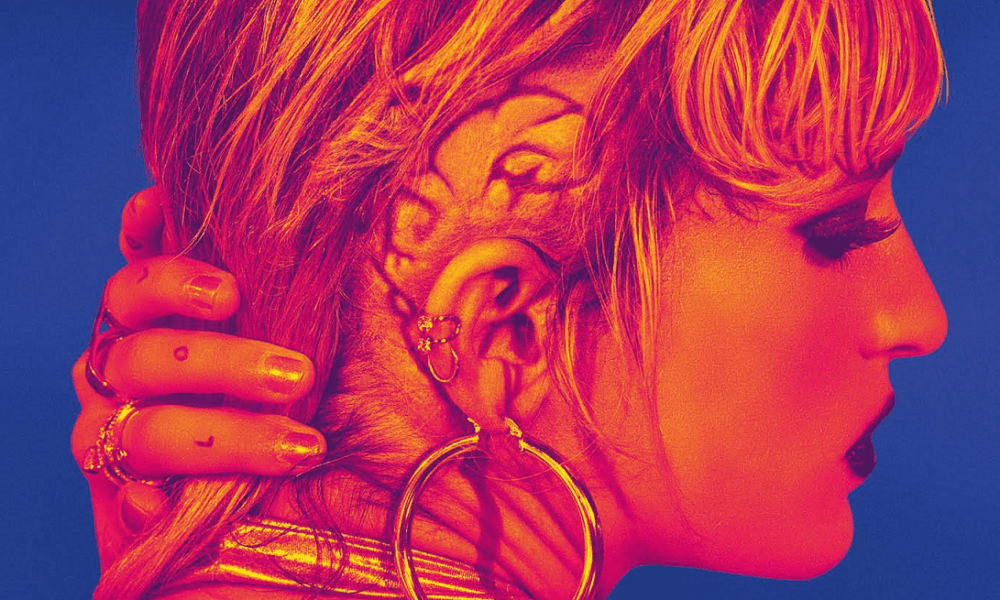

L’amore è una macchina fredda venuta dall’inferno: mutazioni tra Arca e Titane

La protagonista del nuovo film di Julia Ducournau, regista francese che si è aggiudicata la Palma d’Oro nell’ultima edizione di Cannes con il suo Titane, ha una frase tatuata sul petto: “L’amore è un cane che viene dall’inferno”. Chi conosce… Continue reading